2016年4月納品/銀木犀東砂 それまではパグポストと名付けた据え置き型の集合ポストを使っていましたが、東砂ではちょうど良い設置スペースがないということで、奥行寸法を小さく作れる壁掛けの集合ポストを検討することになりました。30戸分のポストが必要で、同じ大きさのものを2つ並べることにしたので8列×2行×2台で32戸分になっています。材料の歩留まりや工作のし易さ、運送料などを考慮すると、分割して作る方が合理的な場合も多いです。下の段は車椅子の方が使いやすい高さ。

それまではパグポストと名付けた据え置き型の集合ポストを使っていましたが、東砂ではちょうど良い設置スペースがないということで、奥行寸法を小さく作れる壁掛けの集合ポストを検討することになりました。30戸分のポストが必要で、同じ大きさのものを2つ並べることにしたので8列×2行×2台で32戸分になっています。材料の歩留まりや工作のし易さ、運送料などを考慮すると、分割して作る方が合理的な場合も多いです。下の段は車椅子の方が使いやすい高さ。

壁に固定するアンカービスの頭は真鍮の化粧ナットで隠しています。背板は栗柾目の突板を練りつけた6mmの特注合板。八尾市の長吉産業さんにオーダーで作ってもらいました。壁面固定のビスをこの6mmの背板に取り付けたのでは強度不足なので、天板上に貫を配置してしっかりと自重を支えられるようにしています。

壁に固定するアンカービスの頭は真鍮の化粧ナットで隠しています。背板は栗柾目の突板を練りつけた6mmの特注合板。八尾市の長吉産業さんにオーダーで作ってもらいました。壁面固定のビスをこの6mmの背板に取り付けたのでは強度不足なので、天板上に貫を配置してしっかりと自重を支えられるようにしています。

栗の前板に取り付けた名札差しはデッドストックの真鍮製です。現在はどうかわかりませんが2016年当時は現行生産品は見つからず、アンティークショップやオークションで家具に使いやすいサイズのものを探して買い集めました。古いものは真鍮製で、時代が下ってくるとアルミにゴールドメッキを施したものに変わっていった様子が市場に並んだ製品から見えてくる。。安く、悪く、モノが表面的になっていくのは残念なことですね。

栗の前板に取り付けた名札差しはデッドストックの真鍮製です。現在はどうかわかりませんが2016年当時は現行生産品は見つからず、アンティークショップやオークションで家具に使いやすいサイズのものを探して買い集めました。古いものは真鍮製で、時代が下ってくるとアルミにゴールドメッキを施したものに変わっていった様子が市場に並んだ製品から見えてくる。。安く、悪く、モノが表面的になっていくのは残念なことですね。

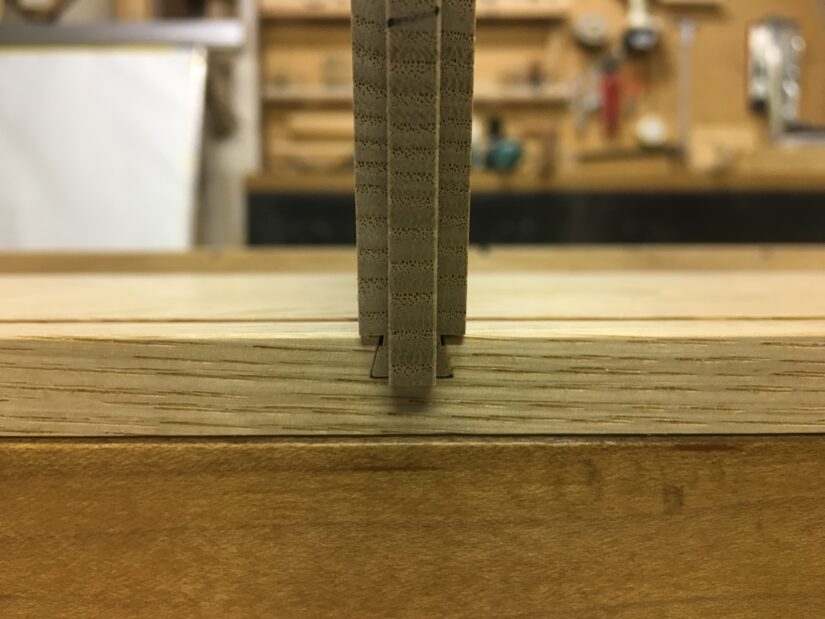

組み立て途中の部材。軽く作りたいけど、強く作りたい。仕口のホゾ組みは組み上げてしまうと見えない部分ですが、強度を決めるのもこの部分です。

組み立て途中の部材。軽く作りたいけど、強く作りたい。仕口のホゾ組みは組み上げてしまうと見えない部分ですが、強度を決めるのもこの部分です。

銀木犀東砂、共有スペースのキッチンから食堂を見たところ。どんな想いでこの住宅を設計したのか細部を見れば見るほどに伝わってきます。優しいだけじゃなくて、自立というある意味当たり前だけど厳しいテーマが見えてくる気がする。

銀木犀東砂、共有スペースのキッチンから食堂を見たところ。どんな想いでこの住宅を設計したのか細部を見れば見るほどに伝わってきます。優しいだけじゃなくて、自立というある意味当たり前だけど厳しいテーマが見えてくる気がする。

2018年8月納品/銀木犀八千代 1階廊下の小部屋に設置した51戸分の壁掛けポスト。

1階廊下の小部屋に設置した51戸分の壁掛けポスト。

こんな感じ。小部屋のポストの反対側には公衆電話が置いてあったように記憶しています。

こんな感じ。小部屋のポストの反対側には公衆電話が置いてあったように記憶しています。

東砂に納品したポストは投函物を真上に引き抜く動作を想定して寸法とレイアウトをデザインしましたが、八千代では設置可能な壁面スペースが限られていて、同じデザインでは51戸分が収まらない。検討の末、前板を少し傾けて行間を詰めることにしました。

東砂に納品したポストは投函物を真上に引き抜く動作を想定して寸法とレイアウトをデザインしましたが、八千代では設置可能な壁面スペースが限られていて、同じデザインでは51戸分が収まらない。検討の末、前板を少し傾けて行間を詰めることにしました。

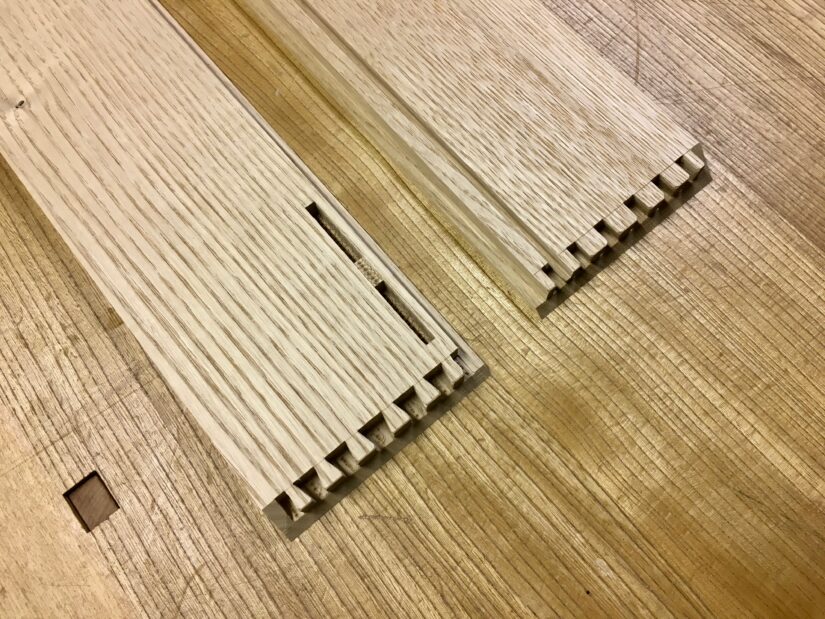

組み立て前の部材、側板と手前が底板。

組み立て前の部材、側板と手前が底板。

これは縦仕切り、投函物は前板にもたれかかる感じで、上の行の前板と干渉しないようにしています。

これは縦仕切り、投函物は前板にもたれかかる感じで、上の行の前板と干渉しないようにしています。

前板と縦仕切りの仕口

前板と縦仕切りの仕口

日本では蟻桟(ありざん)とか吸い付き蟻桟と呼ぶ仕口。部材同士を密着させながら、幅方向に伸縮する板材の動きを逃すことのできる伝統技法で、ここは接着しません。蟻が脚を広げた形だから蟻桟というようですが、それしかなかった!?英語ではdovetail joint、直訳すると鳩の尾接ぎですね。

日本では蟻桟(ありざん)とか吸い付き蟻桟と呼ぶ仕口。部材同士を密着させながら、幅方向に伸縮する板材の動きを逃すことのできる伝統技法で、ここは接着しません。蟻が脚を広げた形だから蟻桟というようですが、それしかなかった!?英語ではdovetail joint、直訳すると鳩の尾接ぎですね。

蟻桟溝の加工後にウェンジを矧ぎ足すときは、矧ぎ足す側をほんの少し厚く作っておいて、接着後に仕上げ削りをして面を揃えます。

蟻桟溝の加工後にウェンジを矧ぎ足すときは、矧ぎ足す側をほんの少し厚く作っておいて、接着後に仕上げ削りをして面を揃えます。

そうして加工が完了した前板と縦仕切り、底板を組んだところ

そうして加工が完了した前板と縦仕切り、底板を組んだところ

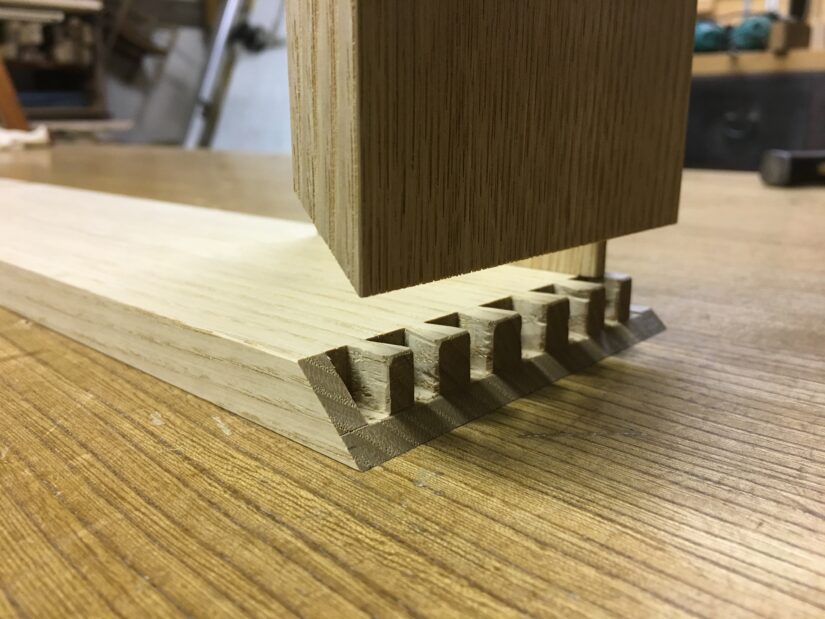

東砂では側板を上へ伸ばして貫を通しましたが、今回はもっと気合が入っています。角を留め(45°)で納めて、スッキリさせたい。投函物が前傾するので貫も方形の箱内に配置が可能です。

東砂では側板を上へ伸ばして貫を通しましたが、今回はもっと気合が入っています。角を留め(45°)で納めて、スッキリさせたい。投函物が前傾するので貫も方形の箱内に配置が可能です。

薄い板をホゾで組み上げて箪笥や棚などを作るのが日本の〈指物〉の技術です。見えないところに手間をかけて表に苦労を見せない。これを美学といっていいのかどうか現代では躊躇を感じますが、とにかく鑑賞する側にも知識と価値観の共有があって初めて成立する文化だと思います。これは留め隠し蟻組み接ぎ(トメカクシアリクミツギ)という仕口で、せっかく手間を掛けた組手を最後に全て隠してしまう仕口です。美学です。

薄い板をホゾで組み上げて箪笥や棚などを作るのが日本の〈指物〉の技術です。見えないところに手間をかけて表に苦労を見せない。これを美学といっていいのかどうか現代では躊躇を感じますが、とにかく鑑賞する側にも知識と価値観の共有があって初めて成立する文化だと思います。これは留め隠し蟻組み接ぎ(トメカクシアリクミツギ)という仕口で、せっかく手間を掛けた組手を最後に全て隠してしまう仕口です。美学です。

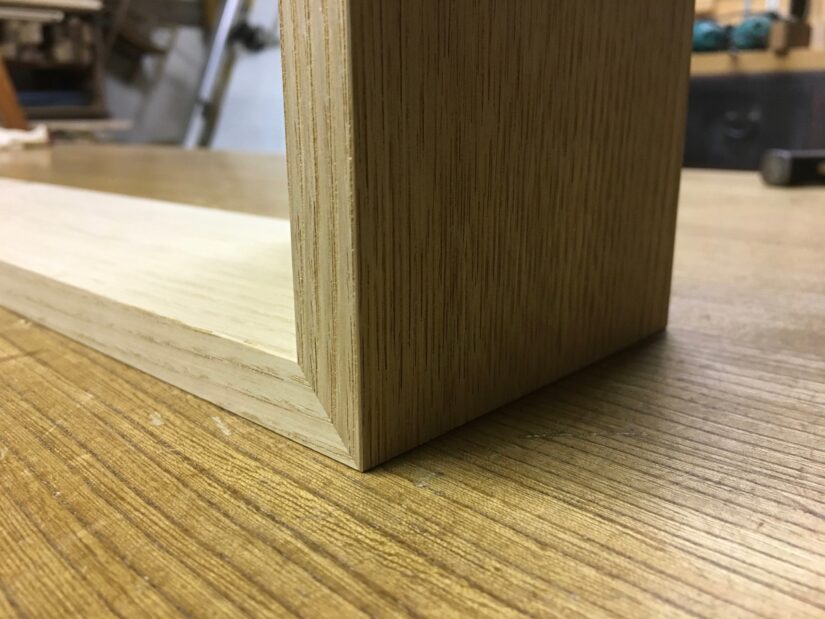

このように何もなかったように。。。現代では工芸作品でない限り、イモ接ぎといってスパッと切ったままの部材同士を接着するだけだったり、ビスケットという木片を位置決めと接着面積を増やす目的で挿入して済ますことがほとんどだと思います。組んでしまうと外見からは違いが分かりません。

このように何もなかったように。。。現代では工芸作品でない限り、イモ接ぎといってスパッと切ったままの部材同士を接着するだけだったり、ビスケットという木片を位置決めと接着面積を増やす目的で挿入して済ますことがほとんどだと思います。組んでしまうと外見からは違いが分かりません。

この留めの角には、そんな複雑な思いが隠れています。

この留めの角には、そんな複雑な思いが隠れています。

八千代のダイニングスペース。銀木犀では納品や訪問の際にたくさんのスナップショットを撮りましたが、その中でも特に好きな写真のなかの一枚です。アアルトのゴールデンベルはもちろんArtecのオリジナル。とても可愛いのに気品がある。どうしてか。デザインはもちろんですが、本物の素材を使っているからこそ生まれる存在感って確かにあると感じます。

八千代のダイニングスペース。銀木犀では納品や訪問の際にたくさんのスナップショットを撮りましたが、その中でも特に好きな写真のなかの一枚です。アアルトのゴールデンベルはもちろんArtecのオリジナル。とても可愛いのに気品がある。どうしてか。デザインはもちろんですが、本物の素材を使っているからこそ生まれる存在感って確かにあると感じます。

2020年4月納品/銀木犀船橋夏見 3度目の製作となった船橋夏見

3度目の製作となった船橋夏見

夏見では1階、2階、3階とフロアごとに分けて必要戸数分を設置しました。基本デザインは八千代のものを踏襲しています。角の仕口は前回は美学に手間がかかり過ぎてしまったのでシンプルなものに変更。

夏見では1階、2階、3階とフロアごとに分けて必要戸数分を設置しました。基本デザインは八千代のものを踏襲しています。角の仕口は前回は美学に手間がかかり過ぎてしまったのでシンプルなものに変更。

他の部材は同じようにホゾと蟻で組み上げています。

他の部材は同じようにホゾと蟻で組み上げています。

運営会社代表の下河原さんは、納品のたびに可能な限り立ち会ってくださいます。僕のソウルブラザーでモチベーター、このころはコロナウイルス流行期だったのでマスク姿。投函物は上に抜き上げるので設置は低めにしています。2、3階は居室フロアで基本的に入居者さんの占有スペースなのでエレベーター横に設置。1階は共有部分も多いので、居室エリアの廊下壁面に設置しました。

運営会社代表の下河原さんは、納品のたびに可能な限り立ち会ってくださいます。僕のソウルブラザーでモチベーター、このころはコロナウイルス流行期だったのでマスク姿。投函物は上に抜き上げるので設置は低めにしています。2、3階は居室フロアで基本的に入居者さんの占有スペースなのでエレベーター横に設置。1階は共有部分も多いので、居室エリアの廊下壁面に設置しました。

銀木犀船橋夏見の食堂スペース。採光もグリーンも照明も本当に整っていて、納品した家具類も仕事場で見るのとは別物のように見えてしまう。銀木犀への納品出張はいつも楽しく嬉しい小旅行でした。

銀木犀船橋夏見の食堂スペース。採光もグリーンも照明も本当に整っていて、納品した家具類も仕事場で見るのとは別物のように見えてしまう。銀木犀への納品出張はいつも楽しく嬉しい小旅行でした。

特定用途の製品についても可能な限りご要望にお応えできるよう務めます。お気軽にお問い合わせください。

特定用途の製品についても可能な限りご要望にお応えできるよう務めます。お気軽にお問い合わせください。